「AIは便利だけど、どこまで信用していいの…?」

そんな不安を抱えたまま使っている人は、意外と多いんです。

でも安心してください。

AIのリスクは“知っておけば防げるもの”がほとんど。

この記事では、

・AIが苦手とすること

・誤情報や偏りが起きる理由

・今日からできる安全な使い方

を、できるだけシンプルにまとめました。

AIを怖がる必要はありません。

ただ、車の運転と同じで「正しい知識」を知っているだけで、

あなたのAI体験はずっと安心で自由になります。

3分だけ、一緒にアップデートしませんか?

はじめに — AI利用リスク対策が必要な理由

AI利用リスク対策は、これからの時代に欠かせないテーマだ。

AIは文章作成、データ分析、画像生成など、私たちの作業を一気に効率化してくれる。

ところが、その便利さの裏には誤情報やプライバシー流出、依存など、見えない危険も潜んでいる。

つまり、AIを安全に活用するには、リスクを理解し、対策を取ることが欠かせない。

たとえば、AIが誤った情報を自信満々に出してしまう「ハルシネーション」。

あるいは、入力した内容が学習に使われ、思わぬ形で外部に漏れる可能性もある。

AI利用リスク対策を怠ると、こうした小さな見落としが後々のトラブルにつながる。

一方で、AIのリスクを知り、正しく対策すれば、安心して使いこなすこともできる。

AIの出力を鵜呑みにせず、自分で検証し、情報の扱いに慎重になる。

それだけで、トラブルの多くは未然に防げる。

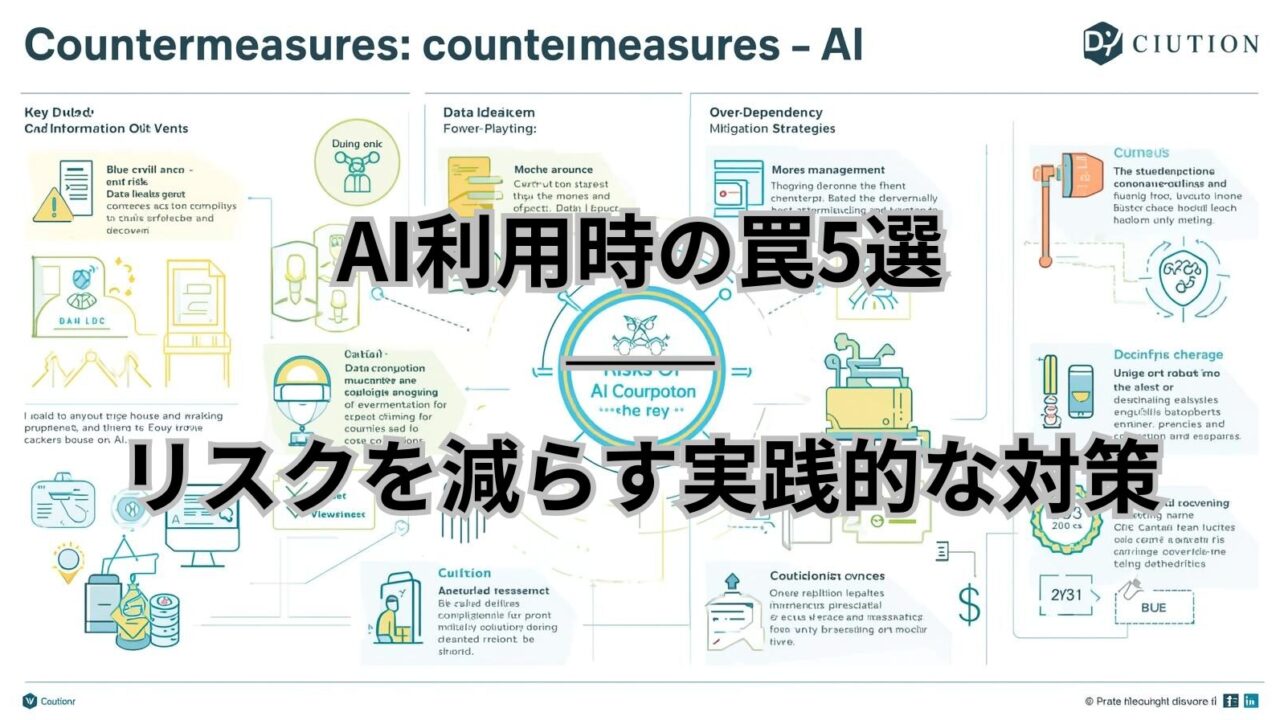

本記事では、AI利用リスク対策の基本として、知っておくべき5つのリスクと具体的な防止策を紹介する。

誤情報・データ流出・著作権・バイアス・依存――この5つを押さえることで、AIとの付き合い方が一段と安定する。

だからこそ、今こそ「AIを使う」から「AIを使いこなす」へと意識を切り替えたい。

次章から、それぞれのリスクと実践的な対策を順に見ていこう。

関連記事

リスク1 — 誤情報と“もっともらしいウソ”

AIの回答は一見正確そうに見える。しかし、それが事実とは限らない。

AIは大量の情報を学んでいるが、ときに存在しない内容を作り出す。

これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼ぶ。

たとえば、「有名な研究結果を教えて」と聞くと、実在しない論文をそれっぽく出すことがある。

そのまま信じれば、誤情報を広める危険がある。

さらに、ビジネスやSNSで使えば、信用を失う恐れもある。

では、どう防ぐか。

AIの回答をそのまま信じないこと。

つまり、自分で裏取りをする。

公的機関や公式サイト、論文など、信頼できる情報源と照らし合わせるのが基本だ。

また、「出典を明記して」と指示するのも効果的。

最近のAIツール(ChatGPTやGeminiなど)は、引用元を出す機能もある。

うまく使えば、誤情報リスクを減らせる。

このように、誤情報はAI利用リスクの中でも最も身近だ。

だからこそ、AIの答えは「参考意見」として受け止めよう。

最終判断は、あなた自身が下すこと。

それが、安全なAI活用の第一歩だ。

🔗 AI事業者ガイドライン 第1.1版(経済産業省・総務省)

🔗 生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(2025年5月)

関連記事

リスク2 — プライバシー流出と情報の“取り扱いミス”

AIは便利だが、入力した情報はすべて安全とは限らない。

たとえば、チャット型AIに社内のデータや個人の悩みを入力すると、それがサーバーに保存される可能性がある。

つまり、意図せず「社外共有」になってしまうリスクがあるということだ。

一方で、AI側もデータ保護を強化している。

しかし、それでも「情報漏えいゼロ」ではない。

2024年には海外で、生成AIのバグからユーザーの履歴やメール内容が流出する事故も起きている。

では、どう守るか。

まず、個人情報や機密データは入力しないこと。

本名、住所、社名、契約内容などは、AIに渡さないのが鉄則だ。

また、AIを使う前に、利用規約とプライバシーポリシーを一度確認しておく。

「データを学習に使うかどうか」を選べる設定があるツールも多い。

学習拒否をオンにしておくだけでも、リスクは大きく減らせる。

さらに、業務でAIを使う場合は、社内ルールを決めておこう。

たとえば「入力する情報の範囲」「保存方法」「結果の共有先」などを事前に定めておく。

その結果、データの扱いが統一され、漏えいリスクを最小化できる。

AIは「情報を預けて使う」ツールだ。

だからこそ、使う側にも管理責任がある。

手軽さの裏にある危うさを忘れずに、安全なAI活用を心がけよう。

🔗 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等(個人情報保護委員会) 警察庁

🔗 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(2025年版) デジタル庁

関連記事

リスク3 — 著作権と利用規約の“見えない地雷”

AIは便利だ。文章、画像、音楽、コードまで生成できる。

しかし、その成果物すべてが“自由に使える”わけではない。

なぜなら、AIが学習したデータの中には、他人の著作物が含まれていることがあるからだ。

たとえば、AIが作ったイラストに、既存キャラクターの特徴が残っていた場合。

投稿や商用利用をすれば、著作権侵害と判断される可能性がある。

また、文章生成AIが出したテキストを丸ごと転載するのも要注意。

学習元に似た表現を含んでいる場合、無断引用とみなされるリスクもある。

では、どう防ぐか。

まず、AIで作ったものを「一次創作物」とは思わないこと。

つまり、人間の手で編集・加筆し、独自性を加えることが大切だ。

そのうえで、AIツールの利用規約を必ず確認する。

商用利用がOKか、クレジット表記が必要か――ツールごとにルールは違う。

一方で、最近は企業や行政が「AI生成物の扱い」を明確にし始めている。

だからこそ、公式情報を追うことが安全につながる。

たとえば、文化庁やデジタル庁のガイドラインは、最新の判断基準を示している。

AIは創作の可能性を広げる。

その反面、使い方を誤れば法的リスクも生まれる。

結局のところ、AIを「共作者」として扱う姿勢が求められているのかもしれない。

関連記事

リスク4・5 — バイアスと依存の“静かな落とし穴”

AIは公正で客観的に見える。

ところが、実際には“偏り(バイアス)”を持つことがある。

学習データに偏りがあれば、AIの出す答えも偏る。

たとえば、性別・年齢・職業などで特定の意見を優先する傾向が出る。

その結果、判断が差別的になったり、誤解を招いたりする。

一方で、もう一つの問題が“AI依存”だ。

AIが便利すぎるせいで、自分の考える力が弱くなる。

たとえば、「AIが言っているから正しい」と思い込み、

判断を委ねすぎるケースが増えている。

しかし、AIは万能ではない。

人間の感情や文脈を完全には理解できないからだ。

では、どう防ぐか。

まず、AIの答えを**「仮説」**として受け止めること。

つまり、常に自分で考え、検証する癖を持つ。

また、AIに複数の視点を求めるのも有効だ。

「別の立場から説明して」と指示すれば、偏りに気づけることがある。

さらに、AIの判断根拠を確認することも大切だ。

生成AIの多くは「根拠を示して」と言えば、学習の方向性を説明してくれる。

こうして、ユーザー側がAIの“目線”を見抜くことで、誤導を防げる。

最後に、AIに頼りすぎない環境を整えよう。

たとえば、週に1日は「AIを使わず考える日」をつくる。

そうすることで、自分の思考体力を保てる。

AIはあくまでツール。主導権を持つのは、常に人間だ。

AIは私たちを助けてくれる。

だからこそ、盲信ではなく共存を意識したい。

冷静な距離感こそ、AI時代を生きる最大のリスク対策だ。

関連記事

まとめ — AI利用リスク対策で安心してAIを使いこなす

AIは私たちの暮らしを一変させた。

文章作成、データ分析、創作活動、すべてが手のひらの上でできるようになった。

しかし、その便利さの裏には常にリスクがある。

まず、誤情報の拡散。

AIが自信満々に語る“ウソ”を信じれば、信頼を失う。

次に、プライバシーの流出。

何気ない入力が、個人情報を外部へ漏らす引き金になる。

さらに、著作権や利用規約を軽視すれば、思わぬ法的トラブルにもつながる。

そして、AIが抱える“偏り”や“依存”という静かな危険。

これらは、目に見えにくいぶん、じわじわと判断力を奪っていく。

一方で、こうしたリスクは「正しく使う」ことで回避できる。

出力を鵜呑みにせず、出典を確認する。

個人情報は入力しない。

生成物は必ず人の目でチェックする。

そして、AIをあくまで“パートナー”として扱うこと。

この姿勢さえあれば、AIは最強の味方になる。

結局のところ、AI利用のリスク対策とは、技術の問題ではなく「人の向き合い方」の問題だ。

私たちはAIに頼るのではなく、AIと並走していく時代を生きている。

だからこそ、今日から少しだけ意識を変えてみよう。

「AIを使う」のではなく、「AIと使いこなす」。

その姿勢が、未来のトラブルを防ぎ、安心してAIの恩恵を受け続けるための鍵になる。

次に読むなら

-320x180.jpg)

-320x180.jpg)

をnoindexにして-薄いページを減らす方法-(Yoast対応)-320x180.jpg)